SiCは硫酸や塩酸にも反応せず、化学品に対しても非常に強い材質です。しかしSiCでも反応して侵される物があり、それは

- ナトリウム

- フッ素

- アルミニウム

- (高温の)鉄

アルミのはね返りやフラックス中の成分によって侵された可能性がありますが、このような場合はSiC保護管の中でもN-SiC(窒化物結合SiC)の保護管が比較的侵されにくく耐久性があると思います。

SiCは硫酸や塩酸にも反応せず、化学品に対しても非常に強い材質です。しかしSiCでも反応して侵される物があり、それは

アルミのはね返りやフラックス中の成分によって侵された可能性がありますが、このような場合はSiC保護管の中でもN-SiC(窒化物結合SiC)の保護管が比較的侵されにくく耐久性があると思います。

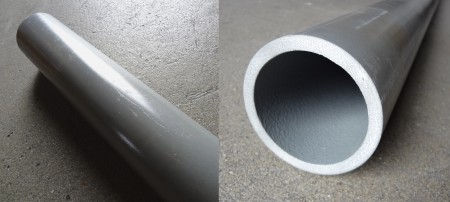

アルミ溶湯保持炉用N-SiC(窒化物結合SiC)保護管のご紹介です。

上の写真のパイプはN-SiC(窒化物結合SiC)製保護管・両端オープン形状で、アルミ溶湯保持炉のアッパーヒーターの保護管として取り付けられます。

パイプのサイズは外径φ85(内径φ70)x長さ1265mmと外径φ85(内径φ70)x長さ1500mmです。

パイプのサイズは外径φ85(内径φ70)x長さ1265mmと外径φ85(内径φ70)x長さ1500mmです。

アルミは他の物質を侵食しやすく、アルミ溶湯保持炉のアッパーヒーターでもフラックス投入時の飛び散り等でヒーターにアルミが付着すると、ヒーターの寿命が著しく短くなります。そこでヒーターに保護管をつけるのが有効ですが、アルミに対して侵食され難く、且つ熱伝導の良い材質での保護管が必要となります(保護管の熱伝導が悪いと、ヒーターの温度上昇時に熱が炉内に伝わり難く、又ヒーター熱のはね返りでヒーター自身がやられてしまいます)。SiC系耐火物は他の耐火物に比べ強度が強く、熱伝導率も良いのが特徴ですが、アルミに侵食され難い物となるとN-SiC(窒化物結合SiC)のみが適します。

某アルミホイールメーカー様では、他社のSiC保護管を使用しておりましたが、寿命が2ヶ月くらいと短命で、ヒーターも同時にやられたりしておりました。そこで弊社販売のN-SiC保護管に変えてからは既に従来品寿命の2倍以上使われ続けまだ使用中です。保護管自体もきれいに赤熱し、「非常に良い」という評価を頂いております。

このN-SiC(窒化物結合SiC)のテクニカルデータはこちらをご覧下さい。

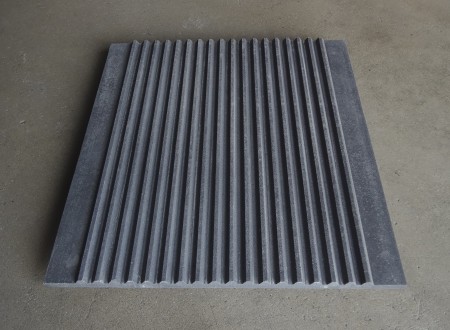

SiC放熱板のご紹介です。

上の写真の放熱板サイズは730 x 650mm(反り公差2.5mm以下)です。

酸化物結合SiC(カーボランダム)製の放熱板でプレス成形品ですので、初回に金型作製する必要はございますが、金型を作ってしまえば他のSiC耐火物よりも比較的安価にご提供できます。 SiCは高耐火度かつ耐薬品性に優れ、又遠赤外線放射も高いですので、様々な用途に使用されます。

SiCは高耐火度かつ耐薬品性に優れ、又遠赤外線放射も高いですので、様々な用途に使用されます。

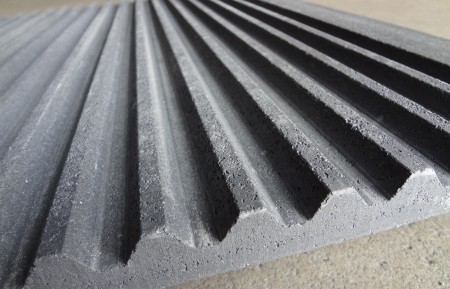

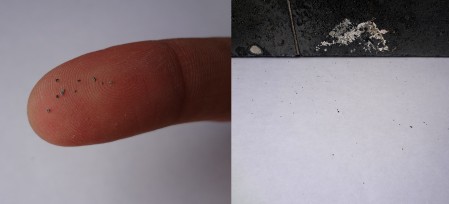

下の写真は陶器の酸化焼成に使われたSiC棚板の裏面です。

このSiC棚板は他社製で約2年ほど使用されておりますが、このところSiC棚板の裏面からボロが降って陶器の製品の上にくっ付いてしまうという問題が起きております。実際に指で裏面をなでてみると確かに小さな粒状の物がとれて指先にくっつき、また裏面を手でこすってみてもパラパラと粒が落ちるといった状態です(下写真)。

通常この手の酸化物結合SiC棚板は約300~600サイクル使用できるというのが一般論ですが、この棚板の使用期間は約2年間で約200サイクル弱使用しただけで、表面のSiC粒がポロポロ取れる状態にまで劣化してしまっております。この様な状態ですと、台車を動かしてトラバーサーの上を通過した時の振動や、焼成過程で棚板が熱で膨張した時などに棚板の裏面からボロが下の製品に落ちてしまいます。

通常よりも早くSiC棚板が劣化した原因として考えられるのは焼成雰囲気の問題です。SiC耐火物は酸化される事により劣化します。今回のケースも焼成温度が1200℃弱の酸化焼成ということで、一般的に1150℃±50℃くらいの範囲がSiC棚板が一番酸化されやすい温度帯と言われております(但し、雰囲気によってもかなり差がありますので、一概に1150℃前後が全て一番良くないとも断言できませんが)。

また、SiC棚板自体の性能によっても当然差は出てきます。「性能の良い耐久性のあるSiC棚板=酸化されにくい棚板」という事が言えます。

Si-SiC(反応焼結SiC)ロッドのご紹介です。

写真の物は直径φ10mm、長さ100mmのムク材です。Si-SiCは機械的強度が非常に強く、曲げ強度は室温でも1350℃でも250Mpaあります(SiC耐火物の機械的強度と温度の関係はこちらのブログをご参照下さい)。Si-SiCの最高使用温度である1350℃を超えない条件ですと、吊るし焼きの支持棒には最適です。

又、炉の中でステンレス等金属を使うと徐々にやせ細って行ったりしますが、Si-SiCのロッドの場合はやせ細って行くことは無く、又強度の強いSiC耐火物の中でも更に強度のある物となりますので、安心してご使用頂けます。

焼却炉の内張等に使われるSiC製耐火レンガのご紹介です。

焼却炉内張に使われるSiC耐火レンガは、セラミック製品の焼成に使われる通常のSiC棚板よりも更に、高温耐酸化性能、高温耐酸・耐アルカリ腐食性能、高温強度が求められます。当社販売のSiC耐火レンガは、SiCが元々持っているこれらの特性を最大限に高めるために専用の特殊配合により作られます。表面にぶつぶつとした物が浮き出ているのもこれらの特性を持たせた特別配合の為です。

又、並型レンガ以外にも燃焼室水管壁等、様々なサイズ・特殊形状の物がございますのでお問合せ下さい。

焼却炉内張用SiC製耐火レンガ代表値

アルミナセッター自体の かさ比重を低く抑えて高気孔率にすることにより、ワークの脱バインダー性を向上させております。セッター原料は微粒構成の為、加工性に優れ研磨加工によりセッター表面を平滑に仕上げる事ができ、ワークのキズ不良を軽減します。

又、特殊な製造方法により高気孔率でありながら高強度を保ち、均一な品質を達成しており、肉厚の薄い軽量セッターが供給可能です。

アルミナセッターDKA-86代表値

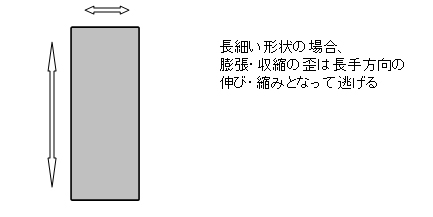

同じ耐火物でも形状によって割れやすさ/割れにくさには違いがあります。耐火物の割れ(クラック)は、端と中心や表面と内側などに温度差が出来た時に生まれる”膨張・収縮の差=歪”に耐火物が耐えられなくなった時に発生します(詳しくは以前のブログ「SiC棚板が割れる原因とスリット(切込)の目的」をご参照下さい)。

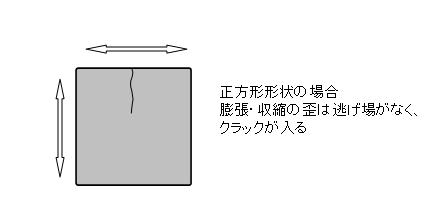

例えば長方形の板の場合と正方形の板の場合、割れやすさには差があります。

長細い形状の板の場合、昇温時の伸び、降温時の縮みといった歪を長手方向の伸び縮みで吸収し、結果比較的割れ難くなります。

一方正方形に近い形状の場合、昇温時の伸び、降温時の縮みの歪の逃げ場がなく割れ(クラック)が発生しやすくなります。

特に降温時に割れが発生しやすいと言われており、この場合、温度が下がって来た端は収縮し始めますが、中心部はまだ温度が高く膨張したままで、その結果縮もうとする端が縮みきれずに端から中心部に向かってクラックが入るという現象です。

上の写真は再結晶SiC(Re-SiC)のサヤ・匣鉢です。 サイズは外寸で280x280x高さ140mmで、肉厚は6mm弱です。

再結晶SiCの最高使用温度は1600℃で、SiC耐火物の中では一番高温で使える部類になりますが、再結晶SiCサヤのその他の特徴は

一般的なアルミナ・ムライト・コージライト質サヤに比べ

と言った事が揚げられ蛍光体の焼成等に使用されます。

但しSiC耐火物全体に言える事ですが、金属とSiCは反応しますのでフェライト等を直接SiCサヤに入れる使い方はお勧めしませんので、その場合は中に小さなアルミナ質サヤを何個か入れて使われる場合もあるようです。

上の写真はSi-SiC(反応焼結SiC)バーナースリーブ:サイズ外径φ120mm(内径φ104mm)x長さ600mm です。

Si-SiC(反応焼結SiC)は高強度・高熱伝導率・緻密質による高い耐酸化性能から、高性能バーナースリーブや、ラジアントチューブバーナーの内筒管/外筒管に使われます。

下の写真はSi-SiCラジアントチューブバーナーの内筒管で、サイズは外径φ80mm(内径φ66mm)x長さ1400mm です。

当社では、他社ではなかなか出来ない大型バーナースリーブも供給可能です。但しSi-SiC(反応焼結SiC)の場合は最高使用温度が1350℃ですのでバーナー部の最高温度をご確認の上お問い合わせ下さい。