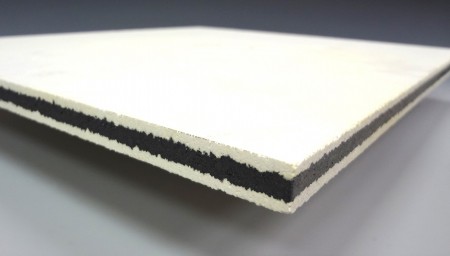

SiCセッター/棚板のコーティングの役割は前回の記事で書かせて頂きましたが、今回はそのコーティングについての補足です。当社SiCセッター/棚板のコーティングには1回目の焼成まで取れないようにする有機バインダーと、焼成後にセッター/棚板に焼き付ける無機バインダーが配合されています。しかしながら他社品には有機バインダーが入っていないような状態の物もあります。

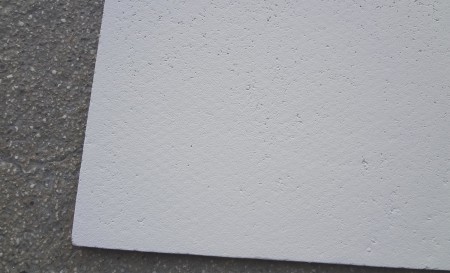

下の写真は某K社販売のSiC棚板ですが、新品の状態で白いコーティングは直ぐに粉々に取れてしまい、運んでいる間にどんどんコーティングが取れて、いざ使おうという時には既にいくらかコーティングが薄くなってしまっています。

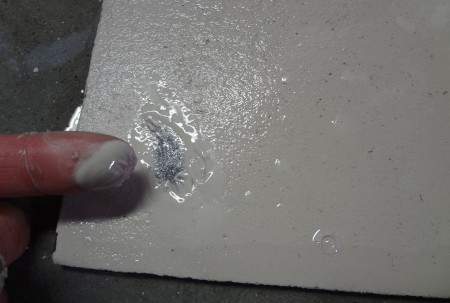

これではちょっと何かに強く当たった部分は簡単にえぐれてしまいます。又、下の写真の通り新品の状態でコーティング面に丸く盛り上がった点が点在してしまっています。

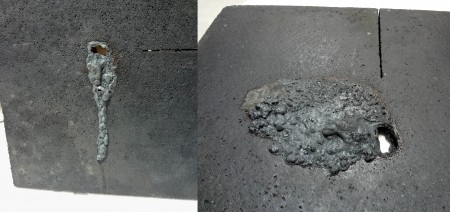

これを焼成すると中の無機バインダーによって焼成後はこのコーティングの盛り上がりのまま固まってしまい、せっかくの新しい棚板表面も凸凹状態になってしまいます。

この様に同じコーティングでも各社違いがあり、SiC耐火物とコーティング材料の熱膨張率が異なる事から焼成時にコーティングが剥離してしまう危険があったり、それを避けるために焼成後でもかなり粉っぽい配合にすると焼成を重ねる毎にどんどんコーティングが飛んですぐに薄くなってしまったりと、意外にコーティングのノウハウも難しい部分が色々あります。当社はコーティングの材料選定から配合・塗布まで、ベストな状態のコーティングでSiCセッター/棚板をご提供致します。

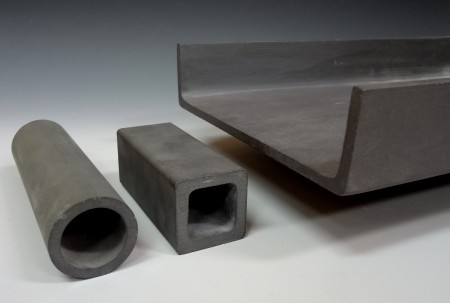

写真の物はサイズ495 x 495 x 厚さ115mm、貫通穴付き形状です。従来は鋳込み成形でないと作れなかった様な物も、プレス成形で作る事ができれば強度や耐久性の向上が図れます。

写真の物はサイズ495 x 495 x 厚さ115mm、貫通穴付き形状です。従来は鋳込み成形でないと作れなかった様な物も、プレス成形で作る事ができれば強度や耐久性の向上が図れます。